その資料、AIに"読まれて"ますか? 生成AI時代の「人+AI」に伝わる資料作成術

新城 巨望

#生成AI

「せっかくグラフで分かりやすく示したのに、AIの要約では触れられていない…」

「画面キャプチャーの重要な部分が、AIに認識されていないようだ…」

会議前に関係者(参加者)へ資料を共有し、内容を事前に把握してもらう。

ビジネスシーンでは日常的な光景ですよね。

しかし、その資料、本当に意図通りに伝わっているでしょうか?

近年、NotebookLMのような生成AIツールが登場し、資料の「読まれ方」は大きく変化しています。

これからは、資料がまずAIによって読み込まれ、要約・分析される機会が格段に増えるでしょう。

AIによる要約は効率的で便利ですが、同時に新たな課題も生まれています。

資料の読者は「人」だけではない。「人+AI」の時代へ

これからの資料作成では、従来の「人」への分かりやすさに加え、

「AI」が正確に内容を理解できるか、という視点が不可欠になります。

なぜなら、資料の読者はもはや「人」だけではなく、「人+AI」になっているからです。

なぜ「人+AI」に伝わる資料が必要なのか?

私自身、重要会議の前に自作資料をNotebookLMで確認した際、

画像キャプチャーや特定の人物が含まれるイメージ画像で説明していた重要情報が、

AIに認識されていないことに気づき、冷や汗をかいた経験があります。

現段階のAIは、主に「テキスト情報」を解析して内容を理解します。

画像内の文字や、文脈と関連性の薄い画像の内容は、完璧には読み取れない可能性があるのです。

(※プライバシーへの配慮など、意図的に読み取りが制限される情報もあります)

「人+AI」を意識した資料作成が重要な理由は、主に以下の3つです。

- 情報伝達のロスを防ぐ

AIが意図を正確に読み取れないと、重要な情報が抜け落ちたり、誤った形で人に伝わるリスクがあります。 - AIツールの能力を最大限に引き出す

AIが理解しやすいテキスト中心の資料ほど、NotebookLMのようなツールは正確で深い分析結果を提供してくれます。ツールの真価は、インプットの質にかかっています。 - 資料を「データ資産」として活用する

AIが理解できるテキスト中心の資料は、単なる報告書を超え、分析可能な「データ」としての価値を持ちます。過去のデータと連携し、新たな洞察を得ることも可能になります。

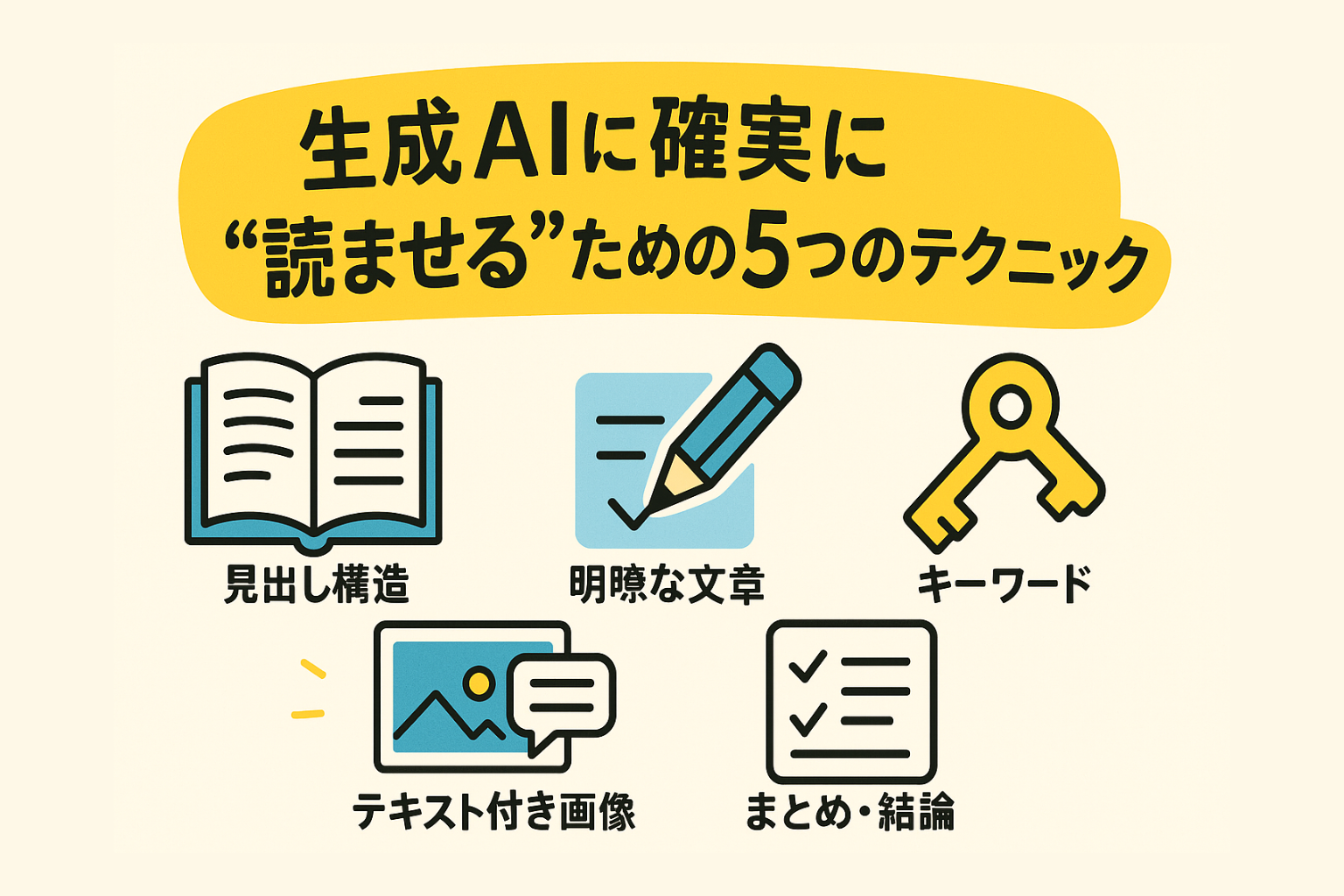

生成AIに確実に"読ませる"ための5つのテクニック

では、どうすれば「人+AI」双方に伝わる資料を作成できるのでしょうか?

AIは構造化された情報を得意とし、人は視覚情報からも多くを理解します。

この両方を満たす鍵は、「テキスト」を主体としつつ、視覚要素で補強することです。

【最重要原則】 ビジュアル情報の要点は、必ず「テキスト」で記述する

グラフ、表、図、画面キャプチャーが示す結論、重要な数値、傾向などは、

必ず本文中にテキストとしても明記しましょう。

AIは画像内のテキストを正確に読み取れない場合があるため、

視覚資料はあくまで「補足」と捉え、レポートの骨子はテキストで構成する意識が重要です。

テクニック1:見出しと構造で「骨格」をテキストで伝える

- 階層的な見出し

H1, H2, H3などを適切に使い、論理構造を明確に示します。AIはこれを道しるべに内容を把握します。 - リスト形式

箇条書きや番号付きリストで情報を整理します。人とAI双方にとって、項目が認識しやすくなります。

テクニック2:具体的・簡潔な「テキスト」で情報を記述する

- 曖昧表現を排除

「良い結果」ではなく「売上〇〇円(前年比120%)」のように、具体的な数値や事実を記述します。 - 一文を短く、主語・述語を明確に

シンプルで分かりやすい文章を心がけます。 - 専門用語・略語は補足

初出時には「〇〇(正式名称:△△)」のように注釈を加えるか、平易な言葉で説明します。

テクニック3:重要な「キーワード」をテキストに散りばめる

- キーワードを意識

レポートの主題、主要指標、課題などを表すキーワードを見出しや本文に含めます。

AIはこれらを基に重要点を判断します。 - 強調はテキストで

太字なども有効ですが、キーワード自体がテキストとして存在することがより重要です。

テクニック4:図表・画像は必ず「テキスト」で補強する

- 【最重要】結論はテキストで

グラフ等を示した後、「図1の通りです」で終わらせず、「図1に示す通り、〇〇は前期比15%増加しました」のように、読み取れる結論やポイントをテキストで記述します。 - タイトル・出典もテキストで

図表には内容を表すタイトル、必要なら軸ラベル、凡例、出典などをテキストで明記します。 - キャプチャーの説明もテキストで

画像が何を示し、どこが重要なのかを必ずテキストで説明します。

(例:「〇〇の操作手順。特に△△のボタンをクリックする点が重要です」)

テクニック5:要約(サマリー)で核心を「テキスト」で示す

- エグゼクティブサマリーはテキストで

冒頭か末尾に、主要な分析結果、結論、提案などを簡潔にまとめた要約をテキストで記述します。

人とAIが、レポート全体の核心を素早く掴む助けになります。

スキルを更新し、未来の働き方に備えよう

生成AIの進化は止まりません。これからのビジネスパーソンには、「人に伝える力」に加え、「AIに正確にテキスト情報を"読ませる"力」が求められます。

見た目の美しさだけでなく、AIが理解できる「構造化された良質なテキスト情報」を盛り込むこと。

これが、AIツールを真に活用し、自身の仕事の価値を高める鍵となります。

ぜひ、今日作成する資料から「このテキストはAIにも伝わるか?」という視点を取り入れてみてください。

完成したら、NotebookLMなどで意図通りに解釈されるか試してみるのも良いでしょう。

忘れてはいけない、「人」の感情に訴える工夫

AIに読まれる資料作成は、ルールを覚えれば可能です。

しかし、資料作成の目的が、単なる情報伝達だけでなく、人の心を動かすこと(提案、企画、説得など)である場合、

効率化だけでは不十分です。

生成AIが作成を効率化しても、「人」に伝える難しさ、特に感情に訴える部分は、

依然として人間の工夫が最も重要となる領域でしょう。

私たちは、この「人の心を動かす」コミュニケーションにこそ、今後さらに注力していく必要があるのかもしれません。

D2C IDは、人の感情を動かす生成AIを活用したプロモーションを得意としています。

ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ウェブ電通報の記事もぜひご覧ください。

プロモーションの体験価値を変える、生成AIの可能性

ウェブ電通報:生成AI × プロモーション成功のカギ!押さえるべき4つのポイント

SHARE

CX推進室 マーケティングディレクター

新城 巨望

BtoBマーケティング、MA、Tableau、GA4、RPAなどバックオフィス業務のDX支援も担当 レベニューオペレーション(RevOps)の実現を目指しています。

OTHER ARTICLE

関連記事

1

|

3

CONTACT

お仕事のご相談はこちら

お客様の課題を解決するための

最適なCX(顧客体験)を

実現する

プランをご提案いたします。

RECRUIT

採用情報

“CX CRAFTS”カンパニーとして

顧客体験(CX)を追求する仲間を求めています。

MAIL NEWS

メールニュース

実績や開催イベントなどを

ご紹介するメールニュースを発行しております。